BCE - Independência e neutralidade da política monetária.

Trocar um decisor político eleito, por um decisor político não eleito, não faz com que o mesmo deixe de tomar decisões políticas. O que faz é isolar esse poder político da vontade democrática.

As eleições para o Parlamento Europeu serviram de mote para fosse feito (algum) debate sobre os malefícios ou benefícios económicos que a independência suprema do BCE detém face aos governos da zona euro, e do Parlamento Europeu. No entanto, o que aqui se propõe é uma abordagem à questão de um ângulo diferente. Até que ponto é aceitável, num regime democrático, que o poder da criação de moeda, esteja completamente isolado da própria democracia, e consequentemente, da vontade da população?

I - Ponto prévio: Criação dos Bancos Centrais e o seu propósito

Historicamente a criação dos bancos centrais teve como pressuposto a criação o fornecimento de liquidez financeira (dinheiro) ao Estados Soberanos, ajudando-os na execução dos planos políticos do Estados Soberanos.

O Estado Soberano, detentor do poder de criação da sua própria moeda, delegava tal poder no seu banco central, que em contrapartida lhes concedia crédito em condições favoráveis para que o primeiro desempenhasse as suas funções. Foi assim em 1668 com a fundação do RisksBank Sueco. Foi assim em 1694 com o Bank of England, fundado como uma espécie de sociedade anónima, cujo principal propósito era a compra de dívida pública. Alguns Bancos Centrais, como o Banque de France, foram criados para agir como estabilizadores económicos, sem nunca abdicarem do objetivo de ajudar as finanças governamentais.

Esta visão tradicional foi bem explicada por Walter Bagehot, o jornalista britânico do século XIX, que expressou esta ideia de que um banco central deveria agir prestamista de último recurso da economia com o propósito de fornecer liquidez, e dessa forma prevenir crises e preservar a estabilidade económica (que não é o mesmo que estabilidade de preços, sublinhe-se).

Na seu ato constitucional, a Reserva Federal Americana, o banco central mais poderoso do nosso tempo, foi criado para “fornecer uma moeda elástica” nas palavras da legislação.

Por cá, até 1992 a Constituição da República Portuguesa postulava, no seu artigo 102.ª que “o Banco de Portugal, como banco central, tem o exclusivo da emissão de moeda e colabora na execução das políticas monetária e financeira, de acordo com a lei do Orçamento, os objectivos definidos nos planos e as directivas do Governo.”

Nos dias de hoje, a tese dominante, é a ideia de que o Banco Central tem de ser independente. Ela é tão dominante, que o mainstream reprime com desprezo qualquer um que questione esta ideia. Mas afinal, o que é a independência dos bancos centrais, e em que se fundamenta tal ideia?

II - A Independência: a estabilidade de preços e neutralidade da política monetária

A ideia de um banco central independente do poder político, é relativamente recente, tendo ganho maior relevância na década de 60/70 do séc. XX e passado a hegemónica a partir dos chamado Consenso de Washington (1989). Ela é justificada por duas premissas fundamentais:

A de que a estabilidade de preços é necessária para economia e para o bem-estar geral;

A de que o poder político estará tendencialmente predisposto a adotar políticas inflacionistas (Palley, 2019), que são prejudiciais à economia.

Quer isto dizer que a independência dos bancos centrais visa a despolitização da política monetária, confiando-a a especialistas e técnicos económicos que consigam providenciar soluções otimizadas e politicamente neutras, na definição e condução da política monetária, garantindo assim a estabilidade de preços.

A estabilidade de preços é tida como uma mais-valia, porque alegadamente beneficia a sociedade como um todo. Segundo Jean-Cloud Trichet (2010), antigo Presidente do Banco Central Europeu, a estabilidade de preços “garante o poder de compra dos rendimentos e o valor da poupança, (…) impede a redistribuição arbitrária dos recursos e promove o emprego e o crescimento”.

Assim, segundo esta visão, a estabilidade de preços favorece toda a gente, sendo neutra do ponto de vista distributivo. Nesta conceção, as escolhas distributivas da economia ficariam a cargo da política fiscal, que será conduzida pelos governos democraticamente eleitos.

O segundo passo que sustenta a defesa da independência dos bancos centrais encontra-se na assunção, de que as dinâmicas da política e dos processos eleitorais, levariam a que os governos tenham tendência a adotar políticas inflacionistas, que colocam em causa a estabilidade de preços.

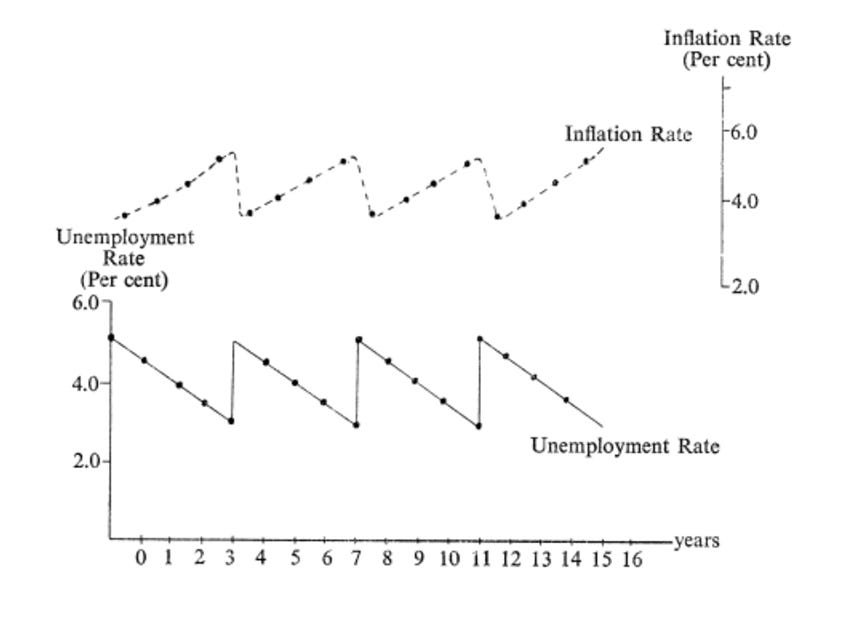

Defendendo a independência, Nordhaus (1975) sugeria, com a sua teoria do ciclo político, que as dinâmicas eleitorais, e o desejo de vencer eleições, daria aos políticos eleitos, o impulso para que, em vésperas eleitorais, e por forma a fazerem os eleitores felizes, adotassem políticas monetárias que permitiriam estimular a economia (v.g. baixar as taxas de juro, e aumentar a provisão de moeda). Tal estímulo económico causaria crescimento a curto prazo, melhoraria os níveis de emprego, provocaria salários mais altos, mas seria seguido, numa janela temporal mais longa, por um período de inflação que obrigaria a uma política monetária contrária à acima descrita. Assim o ciclo político traria instabilidade à economia produzindo ciclos de crescimento e recessão (Alesina, 1988; Barro & Gordon, 1983).

A teoria do ciclo político de Nordhaus (1975)

Fonte da Figura

Ainda seguindo esta lógica, mas procurando uma justificação diversa, para a tendência natural para políticas inflacionistas por parte dos governos, aponta que dada a sua natureza, os efeitos inflacionistas da política monetária costumam surgir a longo prazo, e os efeitos de crescimento surgem mais depressa. No entanto, os políticos, os eleitores e mesmo os Mass Media, segundo Blinder, não são conhecidos por serem pacientes, ou por terem “bastante conhecimento das ondas longas da política monetária” (p.55-56). Tudo isto levaria a que o processo normal da condução política faria com que os governos eleitos tivessem a tendência para conduzir a política monetária tendo em conta os efeitos a curto prazo, descurando as consequências a longo prazo.

Não poderia haver armadilha pior para um sistema democrático, em que o governo é forçado a agir de acordo com as crenças que as pessoas pensam ser verdadeiras. A única esperança para a estabilidade é encontrar uma maneira de proteger o dinheiro da política - Friederich Hayek (1976)

A solução apontada para este alegado problema, foi a independência dos bancos centrais, entendida como “a capacidade do banco central de autonomamente definir a política económica a seguir sem constrangimentos ou influência dos governos” (Alesina & Grilli, 1991, p. 11).

Nesta conceção a governação do Banco Central deveria ser entregue a técnicos moderadamente conservadores (entenda-se, que valorizem mais o combate à inflação, que a generalidade dos eleitores e políticos[1]), mas não totalmente, porque o bem-estar da sociedade é maximizado por uma política monetária independente e moderadamente conservadora (Alesina & Grill, 1991, p.9).

A virtude desta escolha também é explicada pela crença de que os tecnocratas em vez de compartilharem uma ideologia, partilham uma estrutura cognitiva, que lhes garante “uma capacidade única de analisar problemas sociais, formular soluções e implementar políticas que coloquem limites na agenda de discussão”, garantindo uma metodologia de compreensão dos problemas sociais realista e eficiente (Centeno, 1993 p.312).

Ora, se o interesse público, e o bem comum poderiam ser alcançados através de soluções técnicas e objetivas e precisamente certas, - tal e qual o mecânico afina um carro, ou substitui uma peça, para que um automóvel funcione de forma eficiente - então, tornou-se possível defender que a política monetária podia ser despolitizada (Foster, 2022, p. 46).

III - O BCE, o campeão da independência.

Abraçando a utopia Heyekiana, a configuração do Banco Central Europeu leva a esta conceção ao extremo, numa fórmula que mais parece traçar o quadro institucional de um tribunal, do que de uma instituição de política pública (Bonefeld, 2012, p. 52).

Os tratados europeus concederam ao BCE um estatuto especial que consagram a sua independência, relativamente às outras instituições europeias e aos Estados Membros.

Nos termos do artigo 130.º do TFUE “o BCE, os bancos centrais nacionais, ou qualquer membro dos respetivos órgãos de decisão não podem solicitar, ou receber instruções das instituições, órgãos ou organismos da União, dos Governos dos Estados-Membros, ou de qualquer outra entidade”.

Desta forma, as ações que o BCE, escapam ao controlo de qualquer corpo institucional ou órgão composto por representantes democraticamente eleitos, e, portanto, a forma como conduz e define a política monetária não depende das vontades eleitorais, nem de outras formas de expressão da vontade política (Lokdam & Wilkinson, 2022).

Para além desta forma mais convencional de independência, o BCE e os Bancos Centrais dos Estados Membros, que compõem o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) estão proibidos de conceder créditos “sob a forma de descobertos ou sob qualquer outra forma em benefício de instituições, órgãos ou organismos da União, governos centrais, autoridades regionais, locais, ou outras autoridades públicas, outros organismos do setor público ou empresas públicas dos Estados-Membros, bem como a compra direta de títulos de dívida a essas entidades, pelo Banco Central Europeu ou pelos bancos centrais nacionais” (artigo 123.º do TFUE). Tal significa, no caso do BCE, os Estados Membros da União Económica e Monetária, estão impedidos de se financiar diretamente, no seu banco central, a quem delegaram a responsabilidade de emitir a sua própria moeda.

Mas não se fica por aqui. A independência do BCE é tal, que uma modificação deste regime jurídico exigiria alterações aos tratados europeus constitutivos, que só podem ocorrer mediante acordo unânime entre os estados-membros (McNamara, 2011, p. 66).

Por outras palavras,

ainda que um referendo em Portugal, em que 100% dos eleitores postos a sufrágio, votasse a favor de um regresso da dependência governativa do Banco de Portugal, e ainda que a Assembleia da República deliberasse tal vontade por unanimidade, essa vontade não diminuiria nem um único milímetro a independência do “seu” Banco Central.

Por outro lado, os processos de decisão do BCE são extremamente opacos, já que o mesmo tem sido relutante na divulgação do sentido de voto dos membros do Conselho e nas atas das suas reuniões, que decidem a política monetária da zona euro. O sentido de voto dos seus membros não é revelado, por forma a assegurar que os membros do Conselho, não possam ser responsabilizados pelas decisões do BCE, prevenindo desta forma eventuais pressões sobre os membros do Conselho, e as suas decisões.

Do que dissemos, resulta que a configuração institucional do BCE, enquanto órgão responsável pela política monetária, se baseia na procura obstinada pela estabilidade de preços e a na sua extrema independência, caracterizada pela ausência de controlos democráticos (Lokdam & Wilkinson 2022, pp. 463–464).

Esta ausência de controlos democráticos legitima-se pelo objetivo da estabilidade de preços, que é o elemento substantivo central da constituição monetária (3.º, n.º 3, TUE; artigo 119.º, n.º 2, 127.º, n.º 1) (Lokdam & Wilkinson 2022, pp. 463–464), sendo a sua a independência, face a todos os outros órgãos governamentais (incluindo os europeus), um meio para despolitizar a condução da política monetária.

Portanto, o mandato de estabilidade de preços justifica-se porque, alegadamente, dessa forma, iria assegurar que a política monetária não tivesse efeitos distributivos, não se tornando “política”. É esta neutralidade política (na medida em que as decisões do BCE não seriam politicamente orientadas, mas apenas técnicas) que justifica a independência.

É nestes termos que se encontra consagrada a independência do BCE, a quem foi entregue a chave de ouro, o toque de midas, da governação da zona euro.

IV - Neutralidade - Um mito.

Vimos que o principal argumento que sustenta a delegação da condução da política monetária, num banco central independente, é a de que essa mesma política pode ser deixada a cargo de especialistas, que tomarão decisões técnicas certas, nas quais os governos e os processos democráticos não se devem intrometer.

Esta ideia pressupõe que as opções económicas surjam ao decisor da política monetária da mesma forma que o produto de uma simples conta aritmética é calculado. O problema é que a economia é resultado das interações humanas, e as decisões dos seres humanos não são sempre formuladas numa lógica de 2+2=4. Há sempre um grau de caos inerente à ação humana onde a razão e a emoção se cruzam produzindo resultados diferentes.

Aliás, diga-se a ideia de decisão certa ou errada, visa eliminar a discordância, e o que vemos é que nem os próprios economistas estão de acordo em relação às medidas a tomar. É por isso que o Conselho do BCE toma decisões por maioria e não por unanimidade.

É também por isso que a conceção da política monetária nos termos acima explicitados não consegue ser unânime. Não faltam economistas a contestar a ideia.

Ainda a implementação do Sistema Monetário Europeu não havia sido plenamente concretizada, já Nunes (1996) dava nota de que a opção pela estabilidade de preços, embora tivesse sentido em países como a Alemanha, historicamente traumatizada pela hiperinflação, dificilmente seria “justificável para a generalidade dos países, mesmo para países desenvolvidos” (pp. 3 413-415). O autor considera mesmo tal regra “inaceitável em países que têm no desenvolvimento económico o principal problema”, isto porque a estabilidade de preços não pode ser conseguida à custa de outros objetivos de política económica, como o crescimento, a modernização da estrutura produtiva, ou investimentos estratégicos na educação saúde, ou segurança social (pp.413-415).

Mas o maior arsenal de críticas a esta conceção de Banco Central advém sobretudo de toda a construção e justificação que sustenta a defesa da sua Independência face aos poderes democráticos.

Contestando a forma como a independência do BCE foi traçada por Maastricht Nunes (1996) refere que os Bancos Centrais, como vimos acima, foram criados/promovidos, com vista ao fornecimento de liquidez financeira (dinheiro) ao Estados Soberanos. A obtenção de crédito em condições favoráveis, concedido pelos bancos centrais, em troca da capacidade da produção de moeda, concedida pelos próprios Estados (pp. 414-417). No caso do BCE, essa opção está vedada pelos tratados, o que implica que o financiamento dos Estados do Euro tem de ser feito por via dos mercados financeiros.

Tal (auto)imposição é injusta, irracional e ineficiente (Rodrigues, 2022, p. 285, 286). Conforme argumenta o economista João Rodrigues (2022), é irracional porque a instabilidade intrínseca dos mercados financeiros implica que o Estado seja muitas vezes forçado a atuar como prestamista de último recurso para garantir o funcionamento dos mesmos mercados (veja-se a onda de o dinheiro injetado para salvar a banca, durante a euro crise).

Injusta porque, ao mesmo tempo que exclui o Estado de se financiar diretamente e a baixo custo, através de um poder que é seu, concede às instituições privadas esse privilégio, para que estas, de seguida, garantam uma renda resultante da taxa de juro (sempre superior aquela que têm de pagar ao Banco Central), pela concessão de crédito a esses mesmos Estados.

É ineficiente porque ao criar um constrangimento artificial às finanças públicas, impede os Estados de usar todos os recursos à sua disposição em matéria de política económica.

A necessidade de cada um dos Estados Membros do Euro recorrerem ao financiamento privado, acaba também por se tornar num fator promotor da desigualdade entre os Estados Membros. Enquanto uns Estados têm de ir aos mercados pagar juros (em alguns momentos da história, exorbitantes), para se financiarem, outros, como a Alemanha, recebem para se financiar (mediante juros negativos) (Rodrigues, 2022, p.311).

Ou seja, perante esta construção política do BCE, que recusa o acesso a financiamento direto dos Estados Membros, estes “não só não são todos iguais, como se tornam cada vez mais desiguais” (Rodrigues, 2022, p. 311).

As decisões de política monetária, como as decisões de política económica, não são, por isso, apenas decisões técnicas, desprovidas de efeitos políticos. Para a língua portuguesa, fica bem claro que parece haver uma contradição, nos seus próprios termos, de que a política (monetária) possa ser apolítica, ou se preferirem politicamente neutra.

Na verdade, como refere o Nobel da economia, Joseph Stiglitz (1998) :

“as decisões tomadas pelos bancos centrais são muito mais que decisões técnicas; estas envolvem trade-offs, juízos sobre se os riscos de inflação valem os benefícios de um desemprego mais baixo. Estes trad-offs e envolvem valores e princípios” (p. 217).

Assim os bancos centrais até podem aparentar atuar num ambiente despolitizado, mas no final do dia as suas decisões serão sempre políticas e partidárias, na medida em que terão “importantes e identificáveis efeitos distributivos” (McNamara, 2011, p. 53).

A conceção e a implementação da política monetária pelos Bancos Centrais, e claro está, pelo BCE, envolve poder discricionário e implica necessariamente juízos e ponderações. Mesmo definindo regras e implementando objetivos (como a estabilidade de preços, ou um objetivo de inflação), ainda há um longo leque de escolhas que estão longe de ser apolíticas.

Veja-se o quão longe estamos da despolitização, quando Lagarde, em Sintra, instava os governos para diminuírem os apoios às famílias perante a crise inflacionista.

O BCE, tanto na chamada crise das dívidas soberanas, quer durante a pandemia da Covid-19, viu-se a fazer escolhas políticas (Spielberger, 2022, p. 876) que o levaram a tornar-se no prestamista de último recurso dos bancos e dos estados-membros da zona euro (Fontan, 2018a, p. 170).

A intervenção do BCE durante a crise das dívidas soberanas, assentou sobretudo nesta ideia: se o BCE intervém nos mercados secundários para comprar obrigações do Estado, os governos têm de implementar um certo número de reformas de austeridade, que incluíam a liberalização dos serviços, privatizações, medidas de desproteção laboral. Por outras palavras, o BCE não teve qualquer neutralidade política e aproveitou o poder que lhe foi delegado pelos Estados, para impor a esses Estados e ao seu povo, estas políticas independentemente da sua vontade.

Perante a crise financeira, e na ausência de um verdadeiro governo europeu, o BCE, e em particular os seus presidentes, assumiram um papel de liderança política da União (Verdun, 2017). No caso da “eurocrise”, Fontan (2018) é contundente ao afirmar que o Banco Central Europeu “usou a crise como uma janela de oportunidade para isolar a governação económica dos resultados eleitorais” (p.178). Fê-lo, segundo o autor, usando sobretudo reconhecimento da sua expertise e da sua autoridade:

1) Uma vez que o BCE é a instituição europeia mais especializada em questões financeiras, é possuidor do reconhecimento para influenciar a política económica de toda União (2018, 168).

2) Por outro lado, Fontan (2018) aponta que, ao deter “o monopólio da liquidez”, e estando protegido pelo seu estatuto de independência, o BCE detém também a autoridade, para impor políticas económicas específicas, em troca de auxílio financeiro (2018, pp.169-170).

A intervenção do BCE durante a crise das dívidas soberanas, assentou sobretudo nesta ideia: se o BCE intervém nos mercados secundários para comprar obrigações do Estado, os governos têm de implementar um certo número de reformas de austeridade, que incluíam a liberalização dos serviços, privatizações, medidas de desproteção laboral (p. 171). Fontan (2018) sublinha, no que diz respeito a este ponto, que na sua participação na “Troika”, os técnicos do BCE foram mais defensores da austeridade do que o próprio Fundo Monetário Internacional (p.171).

Quando o BCE passou a estimular a economia da zona euro, com o início do seu primeiro programa de QE (quantitative easing) em março de 2015, comprometeu-se a comprar 60 mil milhões de euros mensalmente, em títulos dos estados-membros da zona euro por um período inicial de 18 meses. Tal programa acabou por decorrer até ao final de 2018. Quando o QE foi (brevemente) encerrado, em dezembro de 2018, o BCE tinha comprado € 2,6 triliões em títulos de dívida pública[1], sendo a grande maioria dívida do setor público, mas com notáveis € 178 mil milhões em títulos do setor empresarial incluídos (van't Klooster & Fontan, 2019, p. 2).

À recusa do povo grego aos programas austeridade da troika, expressas democraticamente nos resultados eleitorais de janeiro de 2015, foi dada uma resposta que negligenciou a compra de montantes significativos de dívida soberana grega ao longo de 2015. Com isso o BCE permitiu que os encargos com juros aumentassem sobre a dívida grega, funcionando como mecanismo de pressão sobre o governo de Tsipras (Fontan, 2018, p. 172);

O BCE teve mão de ferro com a Grécia, Espanha e Portugal, deixando estes países ao sabor dos mercados, sujeitos a juros incomportáveis para se financiarem, mas assim que os efeitos da crise chegaram aos países mais poderosos do Euro, o BCE decidiu começar a comprar dívida pública nos mercados secundários, atirando a taxa de juro para valores negativos. O BCE além de não ter sido neutro, promoveu a desigualdade entre os países do Euro. Forte com os fracos, fraco com os fortes.

A forma como o BCE decidiu atuar nesse período, poupou os investidores financeiros, mas, em contrapartida infligiu grandes sacrifícios às populações dos países atingidos pela austeridade, principalmente aquelas partes da população mais dependentes de serviços públicos, com custos que foram transportados para a crise do Covid-19 de várias maneiras, principalmente sob a forma da falta de funcionários públicos e do subfinanciamento deste setor (Lokdam & Wilkinson, 2022, p. 13). Quando falamos da degradação do Serviço Nacional de Saúde, também é disto que estamos a falar.

Em todo o caso, e de forma mais simples, qualquer europeu hoje, com um crédito a habitação com taxa variável percebe bem as consequências distributivas da política monetária. Com as subidas das taxas de juro pelo BCE, hoje paga quase o dobro de prestação, que pagava no final de 2022, e a instituição bancária com quem detém o contrato de crédito, lucra exatamente na mesma medida. Ao novo el-dourado da banca, corresponde na exata medida, mais uma crise para quem vive do seu trabalho.

Em resumo, o que se disse até aqui implica que a atuação do BCE, é muito para lá do politicamente neutro.

A ideia de que o BCE é uma entidade que decide política monetária de forma neutra está errada, porque nem as suas decisões são politicamente neutras, nem os seus decisores o são necessariamente (Adolph, 2013). As suas escolhas têm um elevado grau de discricionariedade e inclinam a balança económica (Palley, 2019).

A natureza política, da política monetária - insista-se no pleonasmo - é um facto, não uma escolha, e, portanto, a tese da neutralidade é falaciosa.

Os Bancos Centrais, ao se tornarem independentes não estão a esvaziar-se da política. Trocar um decisor político eleito, por um decisor político não eleito, não faz com que o mesmo deixe de tomar decisões políticas. Na verdade, o que faz é isolar esse político da vontade democrática

Lagarde, Duisemberg e Draghi, por terem tomado decisões políticas, foram políticos enquanto presidentes do BCE, da mesma maneira que o foram, enquanto ministros dos Governos a que pertenceram. A grande diferença substancial entre os cargos, é que enquanto presidentes do BCE, não estavam sujeitos nem à vontade nem ao escrutínio democrático.

E é disto que se trata, a entrega do poder de criação infinita de moeda, o poder de imprimir dinheiro, o poder de ditar as taxas de juro, a uma entidade que está blindada, acima do poder político, isenta de responsabilidade judicial, acima da vontade e soberania popular, que é o pilar fundamental da democracia.

Esta ideia independentemente de qualquer desvantagem ou vantagem económica é de rejeitar, para qualquer democrata, até mesmo, para Milton Friedman (2001), que via na fórmula ultra independente do BCE, a razão para estar condenada ao fracasso:

“O dinheiro é demasiado sério para ser deixado nas mãos dos banqueiros centrais. Será tolerável numa democracia ter tanto poder concentrado num órgão livre de qualquer tipo de controlo político direto e eficaz? Por estes motivos, os bancos centrais nacionais, quer sejam chamados de Independentes ou não, estão sempre sujeitos ao controlo político”. A única exceção é o Euro, devido ao seu carácter supranacional. Por causa disso, Friedman estava convencido que essa é “uma falha básica e que provavelmente, mais cedo ou mais tarde, converterá diferenças económicas em diferenças políticas insolúveis” (Friedman & Mundell, 2001).

V - Liberalismo Autoritário

Colocar em causa as premissas pelas quais se pretendeu justificar o corte da ligação umbilical entre os Estados e os seus Bancos Centrais, não significa que estejamos a dizer que a construção dos Bancos Centrais, como hoje as conhecemos, e em particular o BCE, se tratou de um erro, não intencional.

Na sequência da crise dos anos 70 do século passado, a escola de Chicago e a escola Ordoliberal argumentava que o “excesso de democracia” (Bonefeld, 2017, p.748) tinha sobrecarregado o Estado Providência. A solução para a resolver a crise seria, portanto, libertar a economia das amarras democráticas, desdemocratizando a política económica, sobretudo a política monetária e a política creditícia.

Não há esforço mais bem-sucedido de desdemocratização da economia, num quadro com eleições livres, do que a implementação do Sistema Monetário Europeu, que separou por completo, o governo do Euro dos Governos e dos Parlamentos dos seus Estados Membros. Por detrás a da criação do BCE independente, agarrado apenas ao objetivo da estabilidade de preços, o que se pretende não é despolitizar. O que se pretende é impedir que a democracia possa decidir sobre tal poder.

Voltemos a citar Hayek (1976):

“Não poderia haver armadilha pior para um sistema democrático, em que o governo é forçado a agir de acordo com as crenças que as pessoas pensam ser verdadeiras. A única esperança para a estabilidade é encontrar uma maneira de proteger o dinheiro da política” (Hayek, 1976, p. 16).

No fundo a ideia é uma ideia que se reflete no pensamento de Blinder (1999, p. 55-56) se as pessoas e os políticos não são conhecidos por terem conhecimentos de política monetária, o melhor é que não a possam definir.

Ou seja, o principal objetivo da independência, não é afastar a política dos Bancos Centrais, é antes isolá-la da democracia, objetivo esse, fundado na crença de que os eleitores são demasiado ignorantes para terem o direito de influênciar esse poder.

Ora, este argumento não é aceitável. É que a falta de capacidade conhecimentos serviria para justificar qualquer processo de destruição democrática. Na verdade, tal princípio serviu para justificar quase todos os regimes totalitários implementados na história da humanidade.

É pensamento está intimamente ligado ao de Maffeo Pantaleoni, economista neoclássico e instigador do fascismo italiano, que via a democracia como “a gestão do Estado e das suas funções pelos mais ignorantes, pelos mais incapazes (1926)”.

O supranacionalismo da União, e em particular do esquema institucional do Sistema Monetário Europeu, foi o melhor caminho para limitar os efeitos da democracia, no centro da tomada de decisões políticas.

O supranacionalismo, como defendia Hayek (1939:68) fornece “um quadro racional dentro do qual a iniciativa individual terá o maior alcance possível". No âmbito de uma união supranacional, os Estados individuais «não poderão prosseguir uma política monetária independente» (p.259).

Uma operação supranacional de política monetária, com um banco independente afastado das considerações internas, limita assim o papel da democracia na definição da política económica, ou seja, isola-a da sua formulação prevenindo e evitando uma resposta "keynesiana" ao conflito social (Bonefeld, 2011, p. 101).

Se se acrescentar à política monetária, as regras orçamentais da União Económica e Monetária (UEM), que proíbem políticas orçamentais anti-cíclicas associadas ao keynesianismo e conferem à política orçamental a tarefa de controlar a despesa pública, no âmbito de orçamentos equilibrados, supervisionados pela própria comissão europeia (126.º do TFUE), percebe-se, como explica Bonefeld (2012) que a UEM limita as respostas da política orçamental a formas de "ativismo democrático" e favorece uma política de austeridade orçamental, pela qual nem a União nem os Estados-Membros são diretamente responsáveis.

Com a Europa de Maastricht e do Euro, consagrou-se de forma supranacional, blindada por um esquema internacional, que isolou a governação económica das vontades democráticas, limitando-se o papel dos governos eleitos, na definição da política económica, prevenindo-se qualquer resposta ao conflito social, que não aquela que é prescrita no eixo Bruxelas-Frankfurt.

Mais do que isso, este esquema institucional forçou o liberalismo, e condenou aquilo que outrora se chamou de “modelo social europeu”, ou se preferirem a social-democracia, ou o Estado Providência. Talvez por isso a Dinamarca e a Suécia e Noruega (que continua fora da União Europeia, mas dentro do Espaço Económico Europeu e de Shengen), aqueles países que tantas vezes indicamos como modelo, tenham abdicado do fardo da moeda única.

Não parece surpreendente que a direita política tenha lutado tanto pelo Euro, pelo BCE, e pela independência deste face às democracias. Tais conquistas permitiram a recuperação do poder e da hegemonia que tinha sido posta em causa com a universalização do direito ao voto, e com a construção de modelos alternativos ao liberalismo clássico. O que não se compreende é como o centro-esquerda tenha voluntariamente vestido este colete de forças, que lhe retira as condições para que o seu modelo de sociedade que acredita ser mais justo, mais igual, mais livre (a liberdade a sério, de que fala Sérgio Godinho), possa ser aplicado. O resultado está à vista.

Bibliografía:

Adolph, C. (2011). Bankers, bureaucrats, and central bank politics: The myth of neutrality. Bankers, Bureaucrats, and Central Bank Politics: The Myth of Neutrality, 1–364. https://doi.org/10.1017/CBO9781139506762

Alesina, A. (1988). Macroeconomics and Politics. NBER Macroeconomics Annual, 3, 13–52. https://doi.org/10.1086/654070

Alesina, A., & Grilli, V. (1991). The European Central Bank: Reshaping Monetary Politics in Europe. https://doi.org/10.3386/W3860

Bank for International Settlements, B. (2010). Jean-Claude Trichet: An anchor of stability and confidence.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101–121. https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90051-X

Blinder, A. (1999). Central Banking in Theory and Practice. The MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262522601/central-banking-in-theory-and-practice/

Bonefeld, W. (2012). Neoliberal Europe and the Transformation of Democracy: On the State of Money and Law. In P. Nousios, Henk. Overbeek, & A. Tsolakis (Eds.), Globalisation and European Integration: Critical Approaches to Regional Order and International Relations (pp. 51–69). Routledge. https://pure.york.ac.uk/portal/en/publications/neoliberal-europe-and-the-transformation-of-democracy-on-the-stat

Bonefeld, W. (2019). Ordoliberalism, European Monetary Union and State Power. Https://Doi.Org/10.1177/0896920519832994, 45(7–8), 995–1010. https://doi.org/10.1177/0896920519832994

Centeno, M. A. (1993). The new Leviathan: The dynamics and limits of technocracy. Theory and Society, 22(3), 307–335. https://doi.org/10.1007/BF00993531

Fontan, C. (2018a). Frankfurt’s double standard: the politics of the European Central Bank during the Eurozone crisis. Https://Doi.Org/10.1080/09557571.2018.1495692, 31(2), 162–182. https://doi.org/10.1080/09557571.2018.1495692

Fontan, C. (2018b). Frankfurt’s double standard: the politics of the European Central Bank during the Eurozone crisis. Cambridge Review of International Affairs, 31(2), 162–182. https://doi.org/10.1080/09557571.2018.1495692

Forder, J. (2016). Why Is Central Bank Independence So Widely Approved? Http://Dx.Doi.Org/10.1080/00213624.2005.11506857, 39(4), 843–865. https://doi.org/10.1080/00213624.2005.11506857

Foster, J. (2022). Technocracy Ascendant: Central Banking and Ideology after 2008 [Victoria University of Wellington]. https://doi.org/10.26686/WGTN.19953989

Friedman, M., & Mundell, R. (2001, May 1). One world, one money? Policy Options. Retrieved July 6, 2024, from https://policyoptions.irpp.org/magazines/one-world-one-money/one-world-one-money/

Haan, J. de, & Eijffinger, S. C. W. (2016). The Politics of Central Bank Independence. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/SSRN.2887931

Ingham, G., Ingham, & Geoffrey. (2004). The nature of money. Economic Sociology. Perspectives and Conversations, 5(2), 18–28. https://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:econso:155831

Lokdam, H., & Wilkinson, M. A. (2022). The European Economic Constitution in Crisis: A Conservative Transformation? The Idea of Economic Constitution in Europe, 458–486. https://doi.org/10.1163/9789004519350_016

McNamara, K. R. (2011). Rational Fictions: Central Bank Independence and the Social Logic of Delegation. Https://Doi.Org/10.1080/713601585, 25(1), 47–76. https://doi.org/10.1080/713601585

Mitchell, W., Wray, L. R., & Watts, M. (2016). Modern Monetary Theory and Practice: An Introductory Text.

Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 42(2), 169. https://doi.org/10.2307/2296528

Nunes, A. A. (1996). NOTA SOBRE A INDEPENDÊNCIA DOS BANCOS CENTRAIS ⃰. Ensaios de Homenagem a Manuel Jacinto Nunes, Lisboa, ISEG/UTL, 405–423.

Palley, T. (2019). CENTRAL BANK INDEPENDENCE: A RIGGED DEBATE BASED on FALSE POLITICS and ECONOMICS. Investigacion Economica, 78(310), 67–102. https://doi.org/10.22201/FE.01851667P.2019.310.71547

Pantaleoni, Maffeo (1922) as cited in Mattei, C. E. (2022). The Capital Order. University of Chicago Press, p.15 https://doi.org/10.7208/chicago/9780226818405.001.0001

Rodrigues, J. (2022). O Neoliberalismo não É Um Slogan: Uma história de ideias poderosas. (1st ed.). Edições tinta-da-china, Lda. https://tintadachina.pt/produto/neoliberalismo-nao-e-um-slogan/

Spielberger, L. (2022). The politicisation of the European Central Bank and its emergency credit lines outside the Euro Area. Journal of European Public Policy, 873–897. https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2037688/SUPPL_FILE/RJPP_A_2037688_SM9347.DOCX

Stiglitz, J. (1998). CENTRAL BANKING IN A DEMOCRATIC SOCIETY**.

Trichet, Jean-Claude (2010) : : An anchor of stability and confidence. Speech at Bank for International Settlements, B.

van ’t Klooster, J., & Fontan, C. (2020). The Myth of Market Neutrality: A Comparative Study of the European Central Bank’s and the Swiss National Bank’s Corporate Security Purchases. New Political Economy, 25(6), 865–879. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1657077